■アレハンドロ・ホドロフスキー

1929年、チリのボリビア国境付近の町トコピージャでロシア系ユダヤ人の子として生まれる。

53年に渡仏し放浪生活を送る中でマルセル・マルソーと出会い戯曲を共著。トーマス・マン原作で製作した実験映画はジャン・コクトーに絶賛された。

67年、メキシコに移り、処女作『ファンド・アンド・リス』を完成。続く70年に代表作『エル・トポ』を発表。口コミで大ヒットし、映画を観たジョン・レノンが45万ドルで配給権を買ったという逸話もある。73年の『ホーリー・マウンテン』は75年4月まで続くロングランを達成した。

75年、フランク・バードのSF小説「DUNE」を映画化の企画がスタートしたが、金銭面を理由にプロジェクトは頓挫してしまう。89年に初めて商業映画を意識したという『サンタ・サングレ/聖なる血』、90年にはピーター・オトゥールとオマー・シャリフ出演のスター大作『The Rainbow Thief』を発表。

80年代以降はバンド・テシネ(フランスのコミック)の原作者として活躍している。また、サイコマジックやタロット・リーディングの活動もしており、毎週水曜、パリのとあるカフェではホドロフスキーによるセラピーを無料で受けられるという。

2013年、23年ぶりの新作『リアリティのダンス』を発表。現在は次回作『フアン・ソロ』を製作準備中。

![]()

・ファンド・アンド・リス('67)<未>

・エル・トポ('69)

・ホーリー・マウンテン('73)

・TUSK('80)<未>

・サンタ・サングレ/聖なる血('89)

・The Rainbow Thief('90)<未>

・リアリティのダンス('13)

『エル・トポ』をはじめ、奇想天外なカルトフィルムの巨匠というイメージの強いアレハンドロ・ホドロフスキー監督。彼にとって映画とは、単に現実逃避の娯楽などではありません。観る人の人生を決定的に変えてしまうほどの、強烈で特別な体験をさせるものなのです。

そんなホドロフスキーの信念と圧倒的な情熱は、75年に企画がスタートしたフランク・ハーバート原作の大長編SF小説『DUNE』の映画化作品でひとつの頂点を迎える、はずでした。 結果的には幻となってしまったホドロフスキー版『DUNE』。そのプロジェクトの全貌を明らかにしていくのがドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』です。

ホドロフスキー版『DUNE』の壮大な構想を、関係者の証言や、メビウス(フランスの国民的バンド・デシネ作家)によって細密に描かれた絵コンテのアニメーションなどで解き明かしていく過程には、ホドロフスキーのファンでなくともドキドキしてしまうと思います。

そして、ホドロフスキーが全身全霊を懸けたこのプロジェクトが、具体的なひとつの映画の形になるよりも巨大な痕跡を映画史に残したこともまた明らかになっていきます。『スターウォーズ』や『エイリアン』、『ブレードランナー』がこのプロジェクトなしでは存在しなかったかもしれないといえば、その影響力がどれほど巨大で偉大なものかわかると思います。

ホドロフスキーのインタビュー映像が圧巻です。かつての自らの構想を夢中で語るその姿は、80歳を超えているのにまるで少年のようです。才能ある人々を惹きつけ、結果的に映画の歴史を塗り替えてしまった事も納得できるほどの圧倒的な魅力を放っています。

『DUNE』プロジェクトがいくつもの名作の生まれるきっかけになったように、この『ホドロフスキーのDUNE』もまた、もうひとつの傑作を生み出しました。

23年ぶりのホドロフスキー監督作『リアリティのダンス』は、『DUNE』のプロデューサーのミシェル・セドゥーとホドロフスキーが『ホドロフスキーのDUNE』の撮影のため、35年ぶりに再会したことがきっかけで製作がスタートしたといいます。

ホドロフスキー自身が育ったチリのトコピージャという港町が舞台となる『リアリティのダンス』は、自らの自伝の映画化です。しかしここでは、主人公アレハンドロが孤独の中で夢想した幻想と歴史的事実が渾然一体となって語られます。ホドロフスキー本来の豊かなイマジネーションは、最先端のデジタル機材の活用により、さらにぶっとんだ瑞々しい表現となっています(この痛快さは近年の大林宣彦作品も連想させます)。しかし、今までの作品以上に優しくあたたかい、ユーモラスな語り口も印象的です。

「映画は単なるエンターテイメントではなく、一つの経験だと思います。まるでおじいさんが孫に話をするように、私は円熟の人生をみなさんに語りかけるように映画を作ったのです」

ホドロフスキーはインタビューでこのように語っています。『エル・トポ』の熱狂的成功から44年。映画を通して世界を変えてきた、この鬼才の華麗なる帰還には感動を禁じえません。

ホドロフスキーのDUNE

JODOROWSKY'S DUNE

(2013年 アメリカ 90分

(2013年 アメリカ 90分  ビスタ)

ビスタ)

2014年12月20日から12月26日まで上映

■監督・製作 フランク・パヴィッチ

■製作 スティーヴン・スカルラタ/トラヴィス・スティーヴンス

■撮影 デイヴィッド・カヴァロ

■出演 アレハンドロ・ホドロフスキー/ミシェル・セドゥー/H・R・ギーガー/クリス・フォス/ブロンティス・ホドロフスキー/リチャード・スタンリー/ニコラス・ウィンディング・レフン

![]()

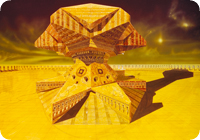

1975年にホドロフスキーによって企画されるも、撮影を前に頓挫したSF大作、ホドロフスキーの『DUNE』。「映画化不可能」と言われた小説、フタンク・ハーバートの「DUNE」を原作に、莫大な予算と、12時間にも及ぶ上映時間を予定していた。

1975年にホドロフスキーによって企画されるも、撮影を前に頓挫したSF大作、ホドロフスキーの『DUNE』。「映画化不可能」と言われた小説、フタンク・ハーバートの「DUNE」を原作に、莫大な予算と、12時間にも及ぶ上映時間を予定していた。

「この映画に携わる全ての人間は魂の戦士だ。最高の戦士を探す」と、そうそうたる面子がホドロフスキーによって集められた。スタッフにバンド・デシネのカリスマ作家メビウス、SF画家のクリス・フォス、『エイリアン』などの脚本で知られるダン・オバノン、画家、デザイナーのH・R・ギーガー。キャストにサルバドール・ダリ、ミック・ジャガー、音楽にピンク・フロイド等、驚異的な豪華メンバーを配し“映画史上最も有名な実現しなかった映画”と言われ、伝説となっている。

![]()

本作は、ホドロフスキー版『DUNE』の顛末と、ホドロフスキー、プロデューサーのミシェル・セドゥー、H・R・ギーガー、『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督等のインタビューに加え、膨大なデザイン画や絵コンテなどの資料で綴る、驚愕、爆笑、感涙のドキュメンタリーである。第66回カンヌ国際映画祭の監督週間では、ホドロフスキー監督の新作『リアリティのダンス』と共にプレミア上映された。映画祭での上映時には、ホドロフスキー監督と、彼の大ファンであり、本作にも出演しているニコラス・ウィンディング・レフン監督が登場。会場は熱狂の渦に包まれた。

本作は、ホドロフスキー版『DUNE』の顛末と、ホドロフスキー、プロデューサーのミシェル・セドゥー、H・R・ギーガー、『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督等のインタビューに加え、膨大なデザイン画や絵コンテなどの資料で綴る、驚愕、爆笑、感涙のドキュメンタリーである。第66回カンヌ国際映画祭の監督週間では、ホドロフスキー監督の新作『リアリティのダンス』と共にプレミア上映された。映画祭での上映時には、ホドロフスキー監督と、彼の大ファンであり、本作にも出演しているニコラス・ウィンディング・レフン監督が登場。会場は熱狂の渦に包まれた。

映画は未完となったが、ホドロフスキーが作ったストーリーボードは、ハリウッドの様々なスタジオに持ち込まれ、その構図や設定などのアイデアは『スター・ウォーズ』などのSF映画に多大な影響を与えた。本作の監督であるフランク・パヴィッチはこう語る。「ホドロフスキーは映画を完成させたかったのか、世界を変えたかったのか。もし世界を変えたかったのなら、それは達成されたのだ」。

映画は未完となったが、ホドロフスキーが作ったストーリーボードは、ハリウッドの様々なスタジオに持ち込まれ、その構図や設定などのアイデアは『スター・ウォーズ』などのSF映画に多大な影響を与えた。本作の監督であるフランク・パヴィッチはこう語る。「ホドロフスキーは映画を完成させたかったのか、世界を変えたかったのか。もし世界を変えたかったのなら、それは達成されたのだ」。

リアリティのダンス

LA DANZA DE LA REALIDAD

(2013年 チリ/フランス 130分

(2013年 チリ/フランス 130分

![]() ビスタ)

ビスタ)

2014年12月20日から12月26日まで上映

■監督・製作・脚本・出演 アレハンドロ・ホドロフスキー

■製作 ミシェル・セドゥー/モイゼス・コシオ

■撮影 ジャン=マリー・ドルージュ

■編集 マリリーヌ・モンティウ

■音楽 アダン・ホドロフスキー

■出演 ブロンティス・ホドロフスキー/パメラ・フローレス/イェレミアス・ハースコヴィッツ/バスティアン・ボーデンホーファー/アンドレス・コックス/アダン・ホドロフスキー/クリストバル・ホドロフスキー

![]()

1920年代、軍事政権下のチリ、トコピージャ。幼少のアレハンドロ・ホドロフスキーは、権威的で暴力的な共産主義者の父と、アレハンドロを自身の父の生まれ変わりと信じる、元オペラ歌手の母と暮らしていた。ロシア系ユダヤ人であるアレハンドロは色白で鼻が高く、学校でも「ピノキオ」といじめられ、世界と自分のはざまで苦しんでいた…。

1920年代、軍事政権下のチリ、トコピージャ。幼少のアレハンドロ・ホドロフスキーは、権威的で暴力的な共産主義者の父と、アレハンドロを自身の父の生まれ変わりと信じる、元オペラ歌手の母と暮らしていた。ロシア系ユダヤ人であるアレハンドロは色白で鼻が高く、学校でも「ピノキオ」といじめられ、世界と自分のはざまで苦しんでいた…。

ジョン・レノンが45万ドルで『エル・トポ』の配給権を買い、アンディ・ウォーホル、ミック・ジャガーも惚れ込む等、世界中のクリエイターを熱狂させた巨匠、アレハンドロ・ホドロフスキー。ジョニー・デップやミュージシャンのマリリン・マンソン、ニコラス・ウィンディング・レフン監督、ラッパーのカニエ・ウエストなどもホドロフスキー監督にラブコールを送っており、その影響は脈々と受け継がれている。

ジョン・レノンが45万ドルで『エル・トポ』の配給権を買い、アンディ・ウォーホル、ミック・ジャガーも惚れ込む等、世界中のクリエイターを熱狂させた巨匠、アレハンドロ・ホドロフスキー。ジョニー・デップやミュージシャンのマリリン・マンソン、ニコラス・ウィンディング・レフン監督、ラッパーのカニエ・ウエストなどもホドロフスキー監督にラブコールを送っており、その影響は脈々と受け継がれている。

1995年に事故で息子のテオを亡くしたホドロフスキー監督は、以降、人を癒すためにアートを生み出すようになったという。タロットを研究し、人々が抱える心理的な傷を、象徴的な、時にバカバカしいような行為によって癒す「サイコマジック」という独自のセラピーを編み出した。『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』など、過激な芸術表現を期待されるホドロフスキーだが、「私はひとつの自分に囚われたくない」と言い、今作のようなパーソナルな物語を作ることを決めた。映画の中で、冷たく厳しかった父親は独裁者カルロス・イバニェス暗殺の旅で再生を遂げ、家族はひとつになる。

1995年に事故で息子のテオを亡くしたホドロフスキー監督は、以降、人を癒すためにアートを生み出すようになったという。タロットを研究し、人々が抱える心理的な傷を、象徴的な、時にバカバカしいような行為によって癒す「サイコマジック」という独自のセラピーを編み出した。『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』など、過激な芸術表現を期待されるホドロフスキーだが、「私はひとつの自分に囚われたくない」と言い、今作のようなパーソナルな物語を作ることを決めた。映画の中で、冷たく厳しかった父親は独裁者カルロス・イバニェス暗殺の旅で再生を遂げ、家族はひとつになる。

息子の死を乗り越え、自身の原点に立ち戻ったホドロフスキーはこう語る。「これは魂を癒す映画であり、私の家族を映画の中で再生し、私の魂を癒す映画でもあった」。